金職大講堂第77講│聚焦職業教育學業評價與職業能力測評

2023-06-06 09:08:50

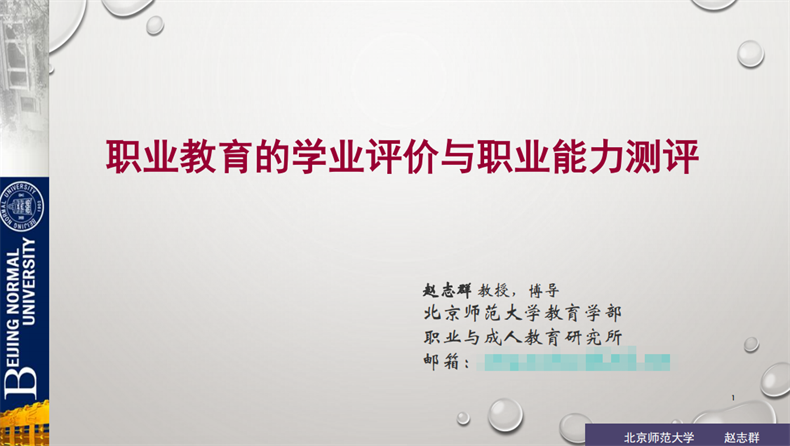

趙志群,北京師范大學教育學部教授,留德博士,博士生導師;曾任北京師范大學職業與成人教育研究所所長;國家職業教育指導咨詢委員會委員,中國職教學會教學工作委員會副主任,人力資源和社會保障部專家咨詢委員會委員,國際創新學徒制研究網絡(INAP)理事會主席;主要研究領域有職業與專業教育課程與教學論、職業教育質量保障、職業能力測評;主要著作有《職業教育學習新概念》(2021)、《現代職業教育質量保障體系研究》(2020)、《職業教育行動導向的教學》(2016)、《Areas of Vocational Education Research》(2014)、《職業教育工學結合一體化課程開發指南》(2009)。

6月3日,金職大講堂第77講正式開講,課程邀請到北京師范大學趙志群教授,作《職業教育的學業評價與職業能力測評》主題授課。

課程伊始,金職偉業總經理助理湯曌宇簡要匯報了近期工作重點和成果。

“職業教育學業評價是指以教育教學目標為依據,運用恰當、有效的工具,根據一定標準對學生的知識、技能和能力水平做出客觀衡量和科學判定的過程。”趙志群教授表示,科學的評價對職業教育的健康發展具有重要意義,合理的學業評價要體現黨和國家的教育方針,尊重和體現學生的個體差異,并激發學生努力實現自身的價值。

課上,趙志群教授詳細分析了當前職業教育學業評價在方法層面存在的問題:傳統學歷教育的課程評價因脫離實踐而飽受詬病;一些地區通過專業測評建立教學質量監控系統,遇到方法的科學性和經費可及性等困難;“X”證書尚缺乏統一、規范的技能考核方法規范;職教高考科學性不足:技能考試多針對特定操作活動,不全面;技能大賽存在評價效度問題,一些賽項沒有實現促進人才培養質量提高的初衷。

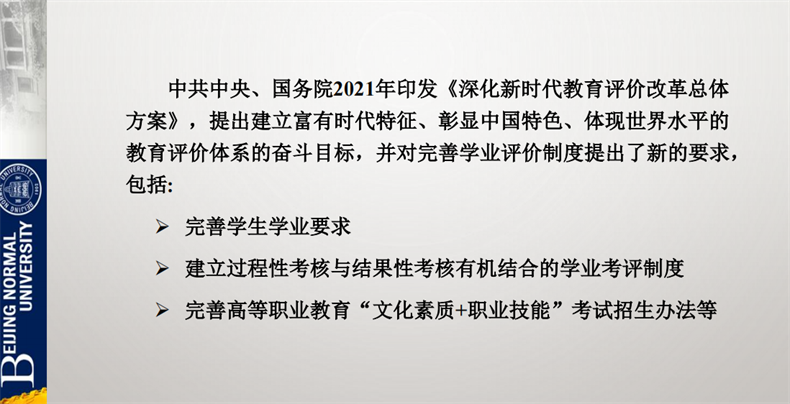

“中共中央、國務院2021年印發的《深化新時代教育評價改革總體方案》中,對完善學業評價制度提出了新的要求,即完善學生學業要求;建立過程性考核與結果性考核有機結合的學業考評制度;完善高等職業教育‘文化素質+職業技能’考試招生辦法等,這對職業院校學業評價工作提出了更高的要求。”趙志群教授希望,能通過探討具有職業教育特色的學業評價的方法性特征,引發進一步討論并為具體評價方案設計提供思路與指引。

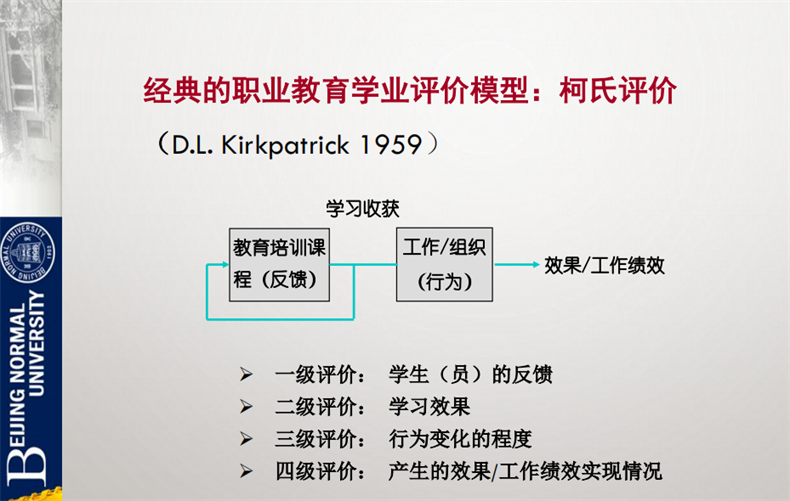

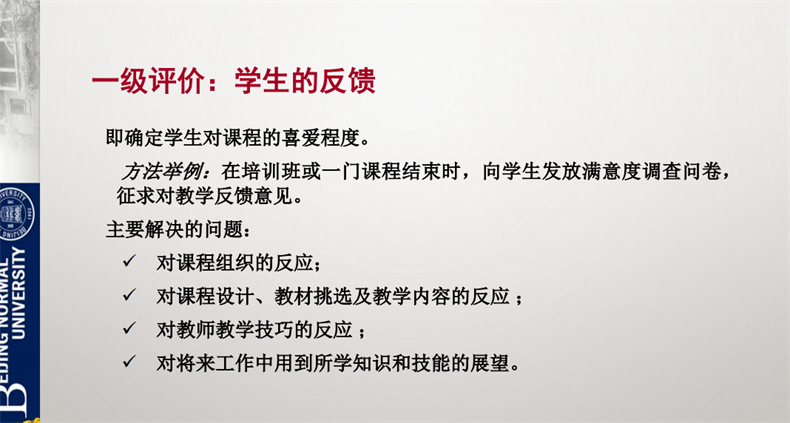

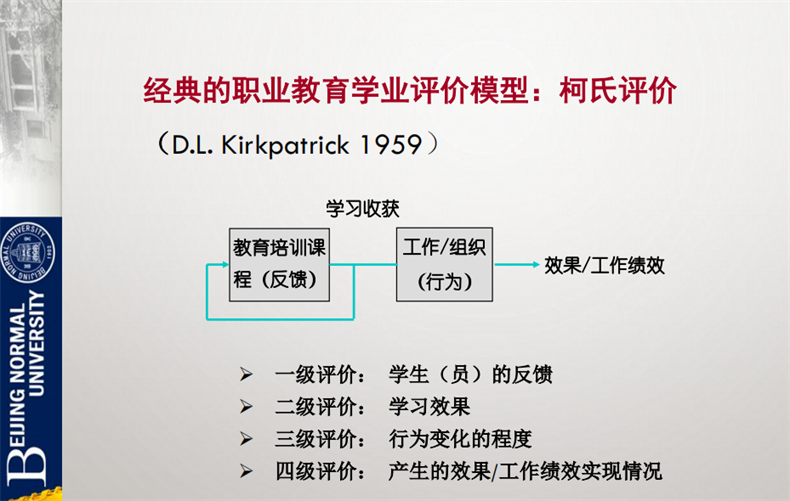

職業教育是賦予學習者從事某種職業性工作所需能力的教育,其學業評價必須考慮教學內容與職業活動之間的緊密聯系,因此,職業教育學業評價的對象不僅包括學習收獲,也涉及學習者在企業工作中的績效水平。對此,趙志群教授詳細講解了經典的職業教育學業評價模型:柯氏評價。其圍繞培訓過程中的反應、學習、行為和結果四方面,確定了職業教育學業評價的四個基本層次:一級評價:學生(員)的反饋,課程結束時進行學生滿意度調查;二級評價:學習效果,通過學習過程記錄、學習結果測試等方式對課程目標的達成情況進行確認;三級評價:行為變化的程度,在學習結束一段時間后進行,確定學習者行為轉變的程度;四級評價:產生的效果,調查學習者因參加教育培訓后實現的最終結果,如對口就業率調查和畢業生發展跟蹤調查。

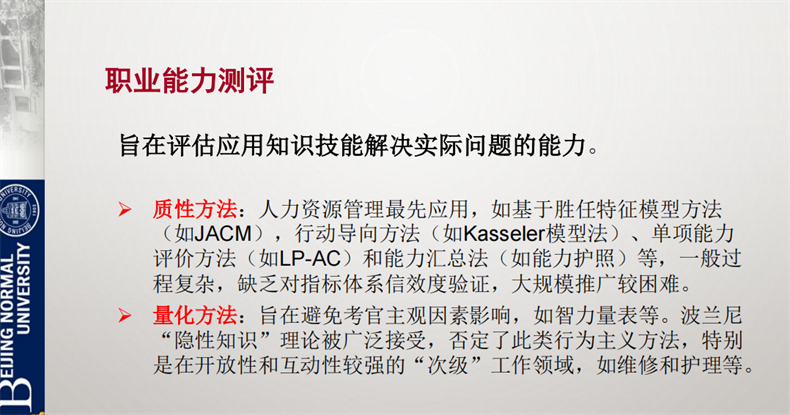

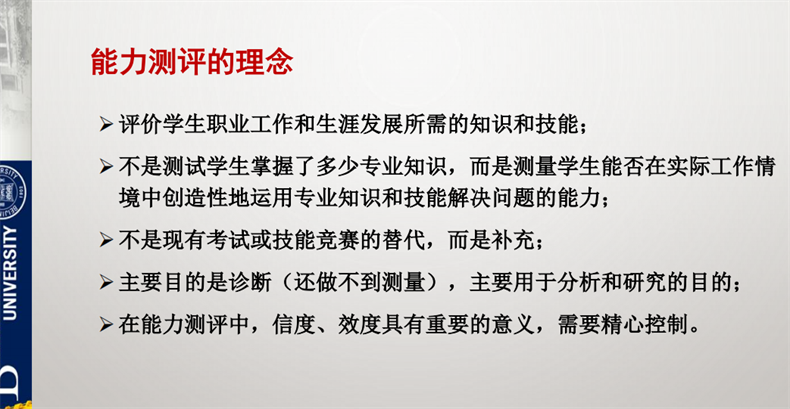

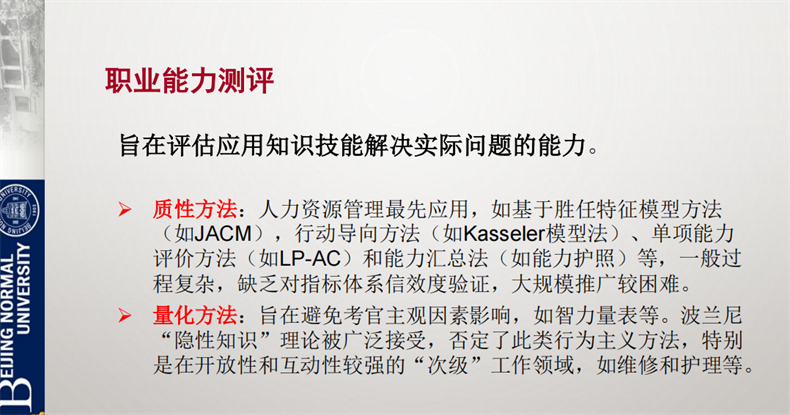

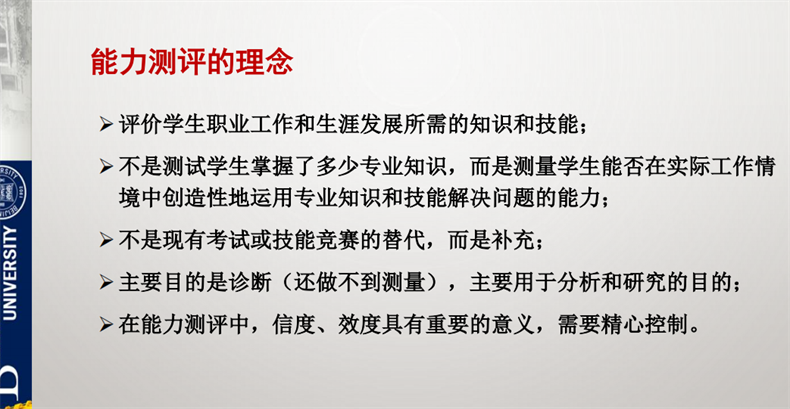

提到職業能力測評時,趙志群教授表示,能力測評有兩種方式,一種是質性評價,一種是量化評價。他指出,實踐中的職業能力測評更多采用量化和質性相結合的混合式方法,它評價學生在職業工作和生涯發展中所需要的知識和技能,而不是考背會了多少知識,關注考生在實際工作情境中是否能夠創造性地運用專業知識和技能解決問題的能力。

課程最后,趙志群教授表示,要實現高質量的職業教育學習成果評價,第一要理解當代社會的職業技能,即“職教20條”中指出的職業活動和個人職業生涯發展所需要的綜合能力。第二要重點考察學生“行動能力”,判斷學生在特定職業、社會和私人情境中,進行縝密而恰當的思考,并對個人和社會負責任行事的意愿和本領;第三要真正彰顯職業教育的“類型特征”,關注學生“職業認知能力”與“工作認知能力”。

6月10日,金職大講堂將開啟第十六期第78講,課程將邀請鐵嶺師范高等專科學校孫曉東副教授,進行《生命教育融入高職“1+X”幼兒照護職業技能教學的意義與途徑》主題授課。屆時,誠邀各位行業專家、院校老師共同參與。

(掃碼回看課程)

6月3日,金職大講堂第77講正式開講,課程邀請到北京師范大學趙志群教授,作《職業教育的學業評價與職業能力測評》主題授課。

課程伊始,金職偉業總經理助理湯曌宇簡要匯報了近期工作重點和成果。

“職業教育學業評價是指以教育教學目標為依據,運用恰當、有效的工具,根據一定標準對學生的知識、技能和能力水平做出客觀衡量和科學判定的過程。”趙志群教授表示,科學的評價對職業教育的健康發展具有重要意義,合理的學業評價要體現黨和國家的教育方針,尊重和體現學生的個體差異,并激發學生努力實現自身的價值。

課上,趙志群教授詳細分析了當前職業教育學業評價在方法層面存在的問題:傳統學歷教育的課程評價因脫離實踐而飽受詬病;一些地區通過專業測評建立教學質量監控系統,遇到方法的科學性和經費可及性等困難;“X”證書尚缺乏統一、規范的技能考核方法規范;職教高考科學性不足:技能考試多針對特定操作活動,不全面;技能大賽存在評價效度問題,一些賽項沒有實現促進人才培養質量提高的初衷。

“中共中央、國務院2021年印發的《深化新時代教育評價改革總體方案》中,對完善學業評價制度提出了新的要求,即完善學生學業要求;建立過程性考核與結果性考核有機結合的學業考評制度;完善高等職業教育‘文化素質+職業技能’考試招生辦法等,這對職業院校學業評價工作提出了更高的要求。”趙志群教授希望,能通過探討具有職業教育特色的學業評價的方法性特征,引發進一步討論并為具體評價方案設計提供思路與指引。

職業教育是賦予學習者從事某種職業性工作所需能力的教育,其學業評價必須考慮教學內容與職業活動之間的緊密聯系,因此,職業教育學業評價的對象不僅包括學習收獲,也涉及學習者在企業工作中的績效水平。對此,趙志群教授詳細講解了經典的職業教育學業評價模型:柯氏評價。其圍繞培訓過程中的反應、學習、行為和結果四方面,確定了職業教育學業評價的四個基本層次:一級評價:學生(員)的反饋,課程結束時進行學生滿意度調查;二級評價:學習效果,通過學習過程記錄、學習結果測試等方式對課程目標的達成情況進行確認;三級評價:行為變化的程度,在學習結束一段時間后進行,確定學習者行為轉變的程度;四級評價:產生的效果,調查學習者因參加教育培訓后實現的最終結果,如對口就業率調查和畢業生發展跟蹤調查。

提到職業能力測評時,趙志群教授表示,能力測評有兩種方式,一種是質性評價,一種是量化評價。他指出,實踐中的職業能力測評更多采用量化和質性相結合的混合式方法,它評價學生在職業工作和生涯發展中所需要的知識和技能,而不是考背會了多少知識,關注考生在實際工作情境中是否能夠創造性地運用專業知識和技能解決問題的能力。

課程最后,趙志群教授表示,要實現高質量的職業教育學習成果評價,第一要理解當代社會的職業技能,即“職教20條”中指出的職業活動和個人職業生涯發展所需要的綜合能力。第二要重點考察學生“行動能力”,判斷學生在特定職業、社會和私人情境中,進行縝密而恰當的思考,并對個人和社會負責任行事的意愿和本領;第三要真正彰顯職業教育的“類型特征”,關注學生“職業認知能力”與“工作認知能力”。

6月10日,金職大講堂將開啟第十六期第78講,課程將邀請鐵嶺師范高等專科學校孫曉東副教授,進行《生命教育融入高職“1+X”幼兒照護職業技能教學的意義與途徑》主題授課。屆時,誠邀各位行業專家、院校老師共同參與。

(掃碼回看課程)